Telemedicine Report

記事リリース日:2018年3月12日 / 最終更新日:2019年1月21日

医師も患者も助ける病理診断の遠隔化

医療はすさまじいスピードで進化していて、これまで治らなかった病気が簡単に治るようになることも珍しくありません。そのような画期的な出来事はニュースでも報じられ、一般の人たちも「医療は確実に進化している」と実感できます。

しかしある特定の医療は「こっそり」進化しているので、医療事情に詳しくない一般の人には進化の様子が見えないことがあります。

遠隔医療の分野にも、患者たちの知らぬ間に進化して静かに大活躍している医療があります。

それは病理診断です。

遠隔化した病理診断に大きな期待が寄せられています。

目次

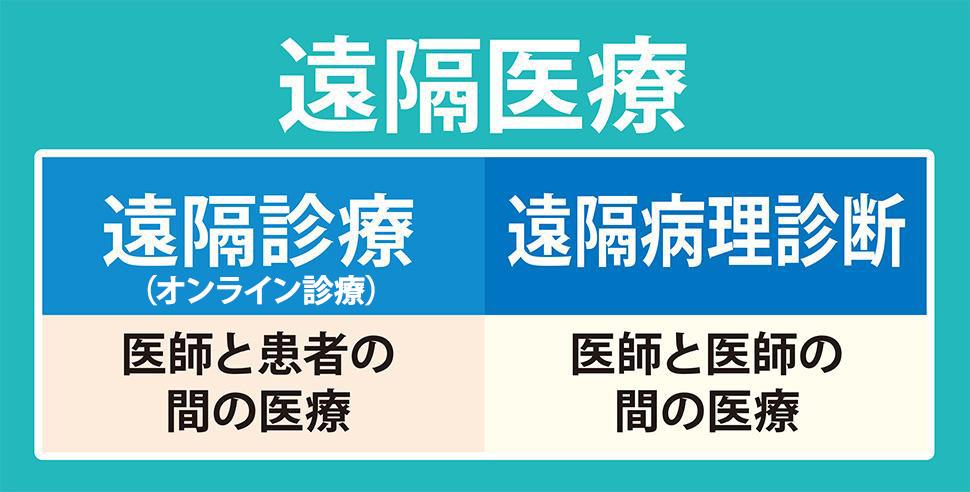

遠隔医療? 遠隔診療?

混乱が生じないように、簡単に用語説明をしておきます。

遠隔診療(オンライン診療)は「医師と患者」の間で行われる医療のことです。

診療という行為は医療のひとつのメニューですので、「遠隔診療(オンライン診療)は遠隔医療のひとつである」といえます。

そして、これから紹介する遠隔病理診断は「医師と医師」の間で行われるので、遠隔診療(オンライン診療)ではなく、やはり遠隔医療のひとつとなります。

図説すると以下のようになります。

病理診断とは「治療のスタートライン」

遠隔病理診断を説明する前に、病理診断について解説します。

診断とは「患者を苦しめている病気はこれである」と特定することです。病気が特定されないと治療方針が決まらないので、診断は治療のスタートラインといえます。

病気には、簡単に診断がつく病気と、簡単には診断がつかない病気があります。「診断がつく」とは「病名が決まる」という意味です。

例えば肺炎は、患者の症状とレントゲン検査だけでほぼ診断がつきます。

しかしがんの場合、がんのような見た目をしているけどがんでないこともありますし、がんでないように見えたけど調べてみたらがんだった、ということもあります。

がんの治療を専門にしている医師ですら、がんかどうか診断がつかないことがあるくらいです。

そこで、「がんかもしれない組織」を顕微鏡でのぞき、がんかどうかを確定させる「病理診断」が必要になるのです。

病理診断を専門に行う医師のことを、病理専門医や病理医といいます。

病理医の仕事は顕微鏡でがん組織を見つけること

病理医が「がんかもしれない組織」を顕微鏡でのぞくには、まずは患者からがんが疑われる部位の組織を切り取らなければなりません。組織の切り取りは、その患者の主治医が行います。

しかし、主治医から届いた組織をそのまま顕微鏡の上にのせても、なにも見えません。顕微鏡で観察できるように「加工」しなければならないのですが、これがとても手間がかかる作業なのです。

患者から切り取った組織をホルマリン固定して、パラフィン包埋ブロックをつくって…と、標本づくりはとても複雑な工程が必要で、加工だけで1~3日かかることがあります。

組織を顕微鏡で観察できるように加工したものを「標本」といいます。

標本ができても、準備が終了しただけです。病理医による病理診断はここから始まります。

「顕微鏡をのぞいて、がん細胞を見付ける」ことは、簡単ではありません。臓器ごとに「がんの顔」が異なっているので、病理医は10以上の臓器に発生するがんの特徴を知っておかなければならないのです。

しかも標本は、1人の患者分だけで10個ほど届くことがあります。病理医はすべての標本をくまなく調べて、がんのあるなしを判定しなければならないのです。

病理医はさらに、組織を送ってきた主治医に対し、今後どのように変化していくか、どのような治療が望ましいかまでアドバイスすることがあります。病理医は、主治医が治療した後の組織を病理診断することもあるのですが、そのときは治療効果の有無を判定することもあります。

病理医が「医師の医師」と呼ばれるのはそのためです。

このような作業があるので、患者の元に病理診断の結果が伝えられるのは、組織を採取してから1~2週間ほどかかることがあるのです。

アメリカの5分の1しかいない

国内の病理医は2,000名ほどしかいません。がん治療を積極的に行っている病院にすら、常勤の病理医がいないこともあります。

一方、病理診断が必要な案件は年間数千万件にのぼります。この数には、がん以外の病気の病理診断も含まれています。

そして1人の病理医が1年間に見るがん組織は約1,000人分にものぼるのです。

人口比率からすると、日本の病理医の人数はアメリカの5分の1、イギリスの3分の1にすぎません。

こうした深刻な病理医不足問題の解決の一助となるのが、遠隔化なのです。

滋賀県や東大病院でも実施

滋賀県では「全県型遠隔病理診断ICTネットワーク」という事業が行われています。

顕微鏡にデジタルカメラを取り付けて、それで撮影した組織の画像を遠方の病理医に送信するのです。

遠隔病理診断のことを「テレパソロジー」といいます。

テレパソロジーの進化は目覚ましく、いまでは静止画像だけでなく動画も送信できるようになりました。さらに遠方の病理医が観察画面を遠隔操作して、見たい場所を移動させたり、倍率を変えたりすることもできます。

進化はそれだけにとどまりません。

標本の全体を撮影した後にコンピューターで画像処理をして、どのような角度からでも、どのような倍率でも見られるようになったのです。これを「仮想的標本(バーチャルスライド)」といいます。

病理診断にもバーチャルリアリティ(VR)の波が押し寄せてきたというわけです。

東大病院も「遠隔病理診断センター」を開設し、病理医がいない病院の病理診断を支援しています。

まとめ:病理医が少ない地域のがん患者のために

的確な病理診断が行われると、がん手術において健康な臓器や組織を取り除かなくて済むようになります。最小限の手術は、患者の生活の質に直結します。

病理診断の遠隔化は、病理医が少ない地域に住んでいるがん患者の生活の質を高めることに貢献するはずです。

料金設定も「予約料500円+お薬の送料一律500円+お薬代」のみとなっております。

厚生労働省の告知に基づき、当クリニックでの初診は来院で受診して頂いた上で、

再診時よりオンライン診療による受診が可能となります。

この記事を読んだ方は他にこんな記事も読んでいます

-

オンライン診療(遠隔診療)には保険証が必要なのか?

2017年10月11日

医療機関で診察してもらうには時に患者がまず行わなければならないのは、保険証の提示です。 ところがオンライン診療(遠隔診療)では、患者は医療機関に出向きません。では、オンライン診療を行っている...

詳しく見る >

-

病院はITでかなりよくなる【テクノロジーが医療を変える】

2018年7月20日

スマートフォン、スマートハウス、スマートカー。 製品の前につくスマートは、「IT化された」という意味になります。 そしてとうとう、名古屋にスマート病院が誕生しました。 どのようなIT病院...

詳しく見る >

-

【オンライン診療(遠隔診療)の経済学】②どんな企業が参加しているの?

2018年5月25日

※本記事はシリーズとなっておりますので前記事からの閲覧をおすすめ致します。前記事『【オンライン診療(遠隔診療)の経済学】①首相にプレゼンした「メドレー」ってどんな会社?』はこちらからご覧...

詳しく見る >

-

動き始めたばかりのオンライン診療が直面した課題とは

2018年9月5日

医療保険制度上のオンライン診療(遠隔診療)が本格スタートから約3カ月が経過した2018年6月下旬、「オンライン診療カンファレンス」というイベントが開かれました。 このな...

詳しく見る >

-

オンライン診療(遠隔診療)でアフターピルの処方をするメリットと課題

2018年11月9日

アフターピルは緊急避妊薬といい、性交後に妊娠を望まない女性が飲む薬です。この薬によって高い確率で避妊ができます。 通常のピルは月経の周期に合わせて飲むのが一般的ですが、こちらは性交後に飲...

詳しく見る >

-

オンライン診療の次に来る「リモートケア」とは

2019年6月26日

オンライン診療とは、患者さんと医師をインターネットの電話会議システムでつなげて行う診療のことです。医師はパソコンを使い、患者さんはスマートフォンを使います。 オンライン診療はITをふんだんに...

詳しく見る >